Unos silenciados por las balas, otros por el olvido

26 de abril de 2015

Esta es la historia de seis tragedias.

La de los sobrevivientes y familias de un equipo del CTI enviado al Catatumbo en 1996 a hacerles frente a las guerrillas, y que aún son víctimas de la impunidad y la desidia del Estado.

Por Ivonne Rodríguez González  Carmen Rondón de Díaz, de 85 años, guarda el recorte de la prensa local del 15 de marzo de 1996 que publicó la historia de su hijo Quintín Díaz Rondón y de Javier Martínez Vila, los investigadores asesinados en Tibú.

Carmen Rondón de Díaz, de 85 años, guarda el recorte de la prensa local del 15 de marzo de 1996 que publicó la historia de su hijo Quintín Díaz Rondón y de Javier Martínez Vila, los investigadores asesinados en Tibú.

Foto: Ivonne Rodríguez González. -¿Usted sabe lo que pasó en Tibú? (Silencio).

Llámeme en cinco minutos porque no soy capaz de decirle- Laura Pradilla no esperó a colgar el teléfono para prender el televisor y sintonizar la radio. “Muertos todos los funcionarios del CTI de Tibú”, repetían los presentadores y locutores sin más datos.

Eran casi las siete de la noche del miércoles 13 de marzo de 1996 cuando la noticia desató conmoción en Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

Cuatro horas antes su esposo Gustavo Franky Rico Muñoz, el coordinador encargado del CTI en el pueblo, le repitió que la zona estaba “caliente”, que estaban amenazados y que no era bueno que los niños lo fueran a visitar. -“Fannita, no pude hacer nada”- Eso fue lo que le dijo por teléfono el médico Juan Guzmán a Fanny, la hermana de Javier Martínez Vila, el más joven del equipo investigador en Tibú.

Hacía unos meses Panameño, como le decían de cariño, le había comentado que la situación estaba complicada pero que “él se movía como pez en el agua” y que no preocupara porque si le pasaba a algo, él tenía un seguro de vida que amparaba a sus padres, a ella y a su sobrino. -“Quintín viene vivo.

Lo traen en una ambulancia”- Es lo único que recuerda Carmen Rondón de Díaz de ese día, cuando un vecino tocó a la puerta de su casa para darle la fatal noticia.

En medio de la desesperación, las familias corrieron hacia la Clínica San José de Cúcuta para esperar la llegada de una supuesta ambulancia que traía los heridos.

Gestionaron bolsas de sangre, disponibilidad de camillas y personal médico.

Ya estaban enterados de la muerte de Martínez Vila, pero la salud de los investigadores Franky Rico Muñoz, Quintín Díaz Rondón, Juan Carlos Romero, Jaime Ávila y Yesid Duarte Cristancho era sólo rumores.

A esa hora por la trocha polvorienta que comunica a Tibú con Cúcuta se movilizaba una camioneta doble cabina a alta velocidad.

La conducía el padre Peña, el párroco del pueblo que bajo riesgo decidió trasladar a los heridos.

De copiloto iba Jaime Ávila, quien pese a estar malherido con un impacto de bala en la parte baja del abdomen, se ofreció a estar pendiente de la salud de sus compañeros Franky y Quintín, los más graves, que iban en la parte trasera.

Tal como imaginó el padre, razón por la que llevó prendida la luz interna de la camioneta todo el camino, les salieron unos hombres de camuflado en el sector de Llano Grande.

“El padre no quisoparar. Le metió el acelerador. El temor era que nos remataran en la vía”, recuerda Ávila.

Después de tres horas de camino llegaron a la Clínica.

Cuando abrieron las puertas, Quintín Díaz no respiraba.

Intubado y jadeando, Franky Rico sobrevivía a 13 disparos, cuatro de ellos en la cabeza y los demás dispersos en el estómago, una pierna y un brazo: “Laura, no me desampare a los niños.

Cuídelos”.

Le alcanzó a decir antes de entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Seis jóvenes en busca de la justicia El casco urbano de Tibú, en Norte de Santander, eran dos cuadras donde todo se sabía y todos se conocían.

En el pueblo sólo había un lugar de hospedaje,un restaurante, el hospital, la iglesia y un puesto de policía.

La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron en 1995, después de instalarse en una casa de dos pisos que adecuaron como oficina.

Tibú, en todo el corazón del Catatumbo, en Norte de Santander, ya era para entonces conocido como el epicentro de graves conflictos sociales, alrededor de la explotación del petróleo, y por la presencia histórica de guerrillas.

El Diario de La Frontera, de Cúcuta, publicó un informe sobre la violencia que arreciaba en el municipio de Tibú, a dos horas y media de la capital nortesantandereana.

El Diario de La Frontera, de Cúcuta, publicó un informe sobre la violencia que arreciaba en el municipio de Tibú, a dos horas y media de la capital nortesantandereana.

Foto: recortes de prensa suministrados por las familias Por esa razón ningún funcionario del nuevo organismo investigador, que antes de la Constitución del 91 se llamaba Instrucción Criminal, quería recibir la notificación de recursos humanos que ordenaba su traslado a una “zona roja” como lo era el Catatumbo.

Quienes terminaron integrando el equipo en Tibú no tuvieron otra opción qué aceptar el cargo.

Eran jóvenes y les había costado mucho esfuerzo ganar el concurso como investigadores.

No podían desperdiciar la oportunidad que les ofrecía la vida.

Jaime Ávila comenzó como citador en la Unidad de Policía Judicial (UPJ) y en 1993 ya era un investigador en Ocaña.

Su colega era William Duarte y ambos investigaban a la policía del pueblo, de la que sospechaban le vendía armas a la guerrilla.

Todos los sábados ambos se tomaban unas cervezas en el restaurante Picoteo, pero ese sábado 20 de marzo, Ávila no pudo asistir a cita.

En cambio sí lo hizo Wilson Rodríguez Urrego, un joven investigador que quince días atrás había llegado a Ocaña para apoyarlos.

Ese día le pidió a Jaime que le prestara el sombrero que solía usar, uno estilo safari similar al que usaba Carlos Pizarro, el mítico guerrillero del M19, y que estaba de moda tras su asesinato en 1990. “Ese sábado les hicieron un atentado.

Les dispararon estando en el restaurante.

Los mataron a los dos”, cuenta Ávila, quien de inmediato fue trasladado a Cúcuta.

Después de la muerte de William Duarte, y a pesar de ella, Yesid Duarte, su hermano, se presentó a concurso en la Fiscalía y fue seleccionado como asistente judicial local en Cúcuta.

Más tarde ascendió como investigador en Pamplona.

Justamente por su hermano, Yesid Duarte ya conocía a Jaime Ávila de tiempo atrás.

Gustavo Franky Rico comenzó en Instrucción Criminal en julio de 1989 como fotógrafo.

Con dedicación logró el ascenso a investigador en 1992 y fue trasladado a Pamplona para asumir varios casos.

Allí conoció a Laura Padilla, con quien se casó y tuvo dos hijos.

En la sala de la casa de Carmen Rondón de Díaz está la fotografía de Quintín Díaz, quien falleció cuando era traslado de Tibú a Cúcuta. “No son preferencias.

En la sala de la casa de Carmen Rondón de Díaz está la fotografía de Quintín Díaz, quien falleció cuando era traslado de Tibú a Cúcuta. “No son preferencias.

Las atenciones hacen amores”, dice Cecilia Díaz, su hermana, recordando que el joven investigador era el consentido entre siete hijos.

Foto: archivo familiar Quintín Díaz Romero una vez terminó el bachillerato hizo en el Sena un curso de electricista y trabajó un par de meses en Ecopetrol.

Se presentó al concurso de la Fiscalía y fue nombrado en el cargo de asistente.

En la casa lo conocían como ‘Chencho’ porque era el menor de siete hermanos. “Había un programa de televisión que se llamaba La familia y uno más, y al último le decían Chencho.

Por eso le decíamos así”, recuerda Cecilia Díaz, una hermana.

Javier Martínez Vila y Juan Carlos Romero eran viejos amigos.

Ambos eran estudiantes de Derecho en la Universidad Libre de Cúcuta y también se presentaron al concurso de la Fiscalía.

A Martínez lo enviaron primero a Pamplona y a Romero a Cúcuta.

Uno tenía 26 años y el otro, 28; ambos soñaban con una promisoria carrera.

El destino terminó juntándolos en Tibú.

El cuerpo de la Fiscalía-CTI en el pueblo estaba compuesto por siete, ellos seis y la fiscal Cecilia Mantilla.

El primero que llegó trasladado a la zona fue Quintín Díaz en 1995.

Luego la notificación fue para Juan Carlos Romero, Gustavo Franky Rico, Javier Martínez Vila, Jaime Ávila y Yesid Duarte, que llegó en marzo de 1996.

Zona roja Era una época en que las guerrillas pululaban en la región del Catatumbo.

La espesa selva no sólo era un lugar predilecto de escondite sino ‘cocina’ para la cocaína que se traficaba por la vecina frontera con Venezuela.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, y los campos petroleros eran otro ‘músculo’ financiero para las guerrillas, acostumbradas a la extorsión y el sabotaje.

El Frente Carlos Armando Cacua del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y El Frente Libardo Mora Toro, del Ejército de Liberación Popular (Epl) tenían presencia en la zona y mantenían a la población bajo amenaza.

Los investigadores estaban prácticamente en la ‘boca del lobo’.

“Sólo teníamos dos armas de dotación. Una pistola que cargaba el coordinador del CTI y un revólver que nos rotábamos cada vez que alguno salía a diligencias”, recuerda Jaime Ávila.

A las oficinas les llegaban todo tipo de casos: querellas, casos de hurtos, problemas de linderos y hasta allanamientos y capturas, que a juicio de los investigadores debieron contar con más apoyo de la Unidad Regional.

Ellos eran una naciente Unidad Local, que trabajaba con las uñas.

En marzo de 1996 les llegó la orden de dar con el paradero de José Nelson Pérez Ortega alias ‘Pulga Arrecha’, acusado de ser el presunto responsable del asesinato de un policía en el corregimiento de Campo 2 en Norte de Santander.

Con el objetivo de buscar al “testigo estrella”, como decía en la orden impartida por un juez sin rostro, los investigadores recorrieron una a una las veredas del municipio.

Preguntaron por los Pérez y citaron a algunos pobladores a indagatoria en las oficinas del CTI en Tibú.

Ávila cuenta que ese operativo fue realizado con el apoyo del Ejército y que en cada casa les pidieron los documentos a los ocupantes para dar con alguna pista.

El 1 de marzo capturaron a ‘Pulga Arrecha’.

Los investigadores del CTI eran una familia.

Los investigadores del CTI eran una familia.

Los turnos de trabajo los obligaban a celebrar cumpleaños y festividades de fin de año.

En la mesa Javier Martínez y Gustavo Franky Rico.

Foto: archivo familiar. Aquél 13 de marzo El calor de Tibú no era una novedad.

Los casi 40 grados que alcanzaba el pueblo al mediodía hacían sentir que el piso se hundía como una tierra movediza, dice Juan Carlos Romero.

Ese miércoles 13 de marzo de 1996 Alexa Acevedo, técnico en criminalística, llegó para reforzarel equipo y los investigadores se encargaron de explicarle cómo funcionaba la oficina.

Yesid Duarte recuerda que tres días antes él había llegado al pueblo trasladado desde Pamplona.

Le había rogado a la directora del CTI que no lo enviara para allá teniendo en cuenta la historia de su hermano William.

Ante la negativa y el miedo de perder el trabajo, aceptó viajar.

Ese 13 salió en la mañana a una diligencia con Quintín Díaz al corregimiento de Tres Bocas.

“La situación estaba difícil. Desde que llegué mis compañeros me advirtieron que tocaba tener cuidado al salir, que debíamos ir siempre acompañados, por lo menos dos, y estaba prohibido salir en la noche”, dice.

Aunque la policía y el ejército tenían sede en la zona, era poco lo que hacían.

Cada vez que se iba la luz en el pueblo había un muerto y aunque los crímenes ocurrían en la cara de las autoridades, pasaban horas sin que algún uniformado se atreviera a reaccionar.

Ese día, como era costumbre, los investigadores se reunieron a cenar pasadas las seis de la tarde en el restaurante Morichal, donde también desayunaban y almorzaban.

La investigadora recién llegada decidió no acompañarlos porque prefirió descansar en el hotel y la fiscal Mantilla no estaba esa tarde, pues tenía permiso laboral para continuar una especialización en Bucaramanga. “Ese día noté que el restaurante estaba muy lleno.

Había tres entradas y en las mesas de afuera había unos muchachos que llevaban gorra.

Cuando nos vieron pasar, agacharon la cabeza.

No prestamos mucha atención y como siempre, nos sentamos en el salón de adentro”, relata Juan Carlos Romero.

Mientras esperaban los alimentos, todos se distraían con el bebé de una de las meseras. -¡Nos dieron!- (Gritos) Romero dice que dos muchachos entraron al salón disparando. “Tenían armas semiautomáticas.

Nunca se me olvidará que uno era un revólver niquelado con proveedor adaptado”, dice.

Han pasado 19 años desde ese día en el que se lamenta no haber logrado halar del cinturón a su amigo Javier Martínez. “No lo alcancé a tirarlo al piso.

Javier les suplicaba que no lo mataran”, recuerda.

Cuando vio a los tipos entrar con las armas, Yesid Duarte alcanzó a saltar y esconderse en un salón contiguo.

Heridos, Juan Carlos Romero y Jaime Ávila lograron levantarse para auxiliar a los más graves. “Javi, Javi, ¡Aguante!”, le gritaba Romero a su amigo, quien recibió más de veinte impactos de bala en distintas parte del cuerpo. “Tavo, Tavo, respóndame”, le decía a su jefe Gustavo Franky.

Las heridas le impedían responder.

Romero no quiso creer en el instinto de Quintín que muy temprano en la mañana le había dicho: “Tengo un mal presentimiento”.

En el piso, Romero les gritó a los del restaurante que no dejaran entrar a nadie.

Por entre las rendijas de la puerta vio las culatas de varios fusiles.

Pensó que habían vuelto para rematarlos. “Abran.

Somos la policía”, repetían desde afuera.

La policía tardó más de 45 minutos en llegar pese a estar a solo dos cuadras del restaurante.

Cinco de los seis investigadores fueron trasladados en el platón de una camioneta hasta el hospital de Tibú para recibir los primeros auxilios.

La noticia del atentado contra los funcionarios del CTI en Tibú fue registrada en los medios locales.

La noticia del atentado contra los funcionarios del CTI en Tibú fue registrada en los medios locales.

Este fue de las primeras notas de prensa, en La Opinión, de Cúcuta, el 14 de marzo de 1996.

Foto: recortes de prensa suministrados por las familias. Yesid Duarte se quedó en El Morichal para apoyar las labores judiciales.

Contó en el piso 130 casquillos de bala.

Los verdugos actuaron con sevicia. “En el pueblo se rumoraba que las autoridades sabían que eso iba a suceder, que nos iban a rematar en el hospital o en el camino.

Por eso nadie quería venir, ni nadie quería atenderlos luego”, recuerda Duarte.

A Juan Carlos Romero lo llevaron al cuartel de la policía. “Adentro los policías decían que me sacaran de ahí, que por eso los iban a matar a todos.

Después llegó el ejército a llevarme al hospital de Tibú, donde tenían a Gustavo, Javier y Quintín”, dice.

Pero allí no los quisieron atender, advirtiendo que la guerrilla iba a tomar represalias.

Los trasladaron entonces al hospital de Ecopetrol, que funcionaba en las instalaciones del batallón.

Un médico les prestó los primeros auxilios pero el centro hospitalario no contaba con los suficientes recursos para practicarles cirugías especializadas.

Adentro, Gustavo Franky le balbuceaba a Javier: “Nadie es eterno en el mundo…”.

Pero minutos después el médico buscó a Romero y le dijo: “Hice todo lo que pude, pero Javier se nos fue”.

El conductor de la ambulancia se negó a transportarlos hasta Cúcuta, por lo que el padre Peña decidió llevarlos en su camioneta. “Hágale papi, no se preocupe que todo va a salir bien”, le dijo Romero a Quintín, para darle ánimo.

A la altura del municipio de Zulia, Quintín dejó de respirar.

No se sabe si falleció tras un infarto provocado por la angustia, o por la complicación de una bala incrustada en un pulmón.

Fue así como Javier Martínez Vila, de 28 años, murió minutos después de la masacre por la profundidad de sus heridas.

Quintín Díaz Romero, de 29, cuando era trasladado a Cúcuta.

Jaime Ávila, de 33 años, que llegó a la ciudad a la medianoche y Juan Carlos Romero, de 26, quien llegó un día después trasladado en helicóptero, fueron atendidos en el Hospital San José.

A Gustavo Franky le practicaron varias cirugías y después de dos años de hospitalizaciones le dictaminaron 75% de pérdida de capacidad laboral tras perder la visión y quedar con dificultades para caminar.

“Los matamos porque eran funcionarios” Este ataque, como tantos otros, quedó bajo el manto del silencio y la impunidad.

Sólo Franky, pese a su estado de salud, se obsesionó con averiguar quiénes eran los responsables de la tragedia.

Recabó archivos de prensa y declaraciones para saber si algún despacho investigaba.

De tanto buscar, en agosto de 2011 supo que la Fiscalía 2 Especializada de Cúcuta tenía el expediente pero el caso estaba archivado desde febrero de 2002.

También se enteró de que la familia de Javier Martínez había demandado al Estado pero la justicia falló en su contra.

El ataque contra los investigadores del CTI fue repudiado por las autoridades locales.

El ataque contra los investigadores del CTI fue repudiado por las autoridades locales.

El crimen fue documentado durante varios días; luego quedó en los archivos.

Foto: recortes de prensa suministrados por las familias. Vino a ser una casualidad la que hizo que se arrojara luz, de nuevo, sobre esta matanza.

Yesid Duarte, que había resultado ileso del atentado, siguió vinculado a la Fiscalía, y en 2012, cuando intentaba recabar información sobre el asesinato de su William, supo que un guerrillero había confesado ser el responsable del ataque al CTI de Tibú. “Fue una coincidencia”, dice.

Se trataba de Félix María Quintero Carrillo alias ‘Sebastián’ o ‘Roldán’, el excomandante de los Frentes Libardo Mora Toro del Epl, que tuvo presencia en Norte de Santander.

El guerrillero se desmovilizó de forma individual en 2003 pues estos grupos eran disidencias que habían continuado en armas, luego de la desmovilización colectiva de la mayoría de esa guerrilla en 1991.

Por los delitos que pesaban en su contra, la Fiscalía lo capturó en 2004 y lo postuló tres años después a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Alias ‘Sebastián’ es una pieza clave en la reconstrucción de los crímenesque cometió el Epl en esta región.

En versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz, ha confesado su responsabilidad en la comisión de 450 delitos, entre ellos asesinatos y desplazamientos cometidos entre 1989 y 2003.

El 17 de octubre de 2012 alias ‘Sebastián’ aceptó en una versión libre realizada en Cúcuta el atentado contra los investigadores de Tibú.

Según su relato, el crimen fue coordinado con el Eln.

Alias ‘Albeiro’ o ‘Hugo’, jefe del Frente Carlos Armando Cacua del Eln le mandó razón con alias ‘Jean Carlos’, del Epl, que los funcionarios del CTI andaban investigando unos problemas de linderos y que esas actividades podían afectarlos, que si se unían para hacerles un atentado. ‘Albeiro’ luego lo buscó y le reiteró personalmente la propuesta.

“Ellos podían estar haciendo trabajos de campo para judicializar a los del Epl o del Eln… la deducción (sic) la tomamos nosotros”, contó durante la versión libre el exguerrillero.

Alias ‘Sebastián’ dijo que consultó la decisión con Guillermo León Aguirre alias ‘David’, entonces jefe del Libardo Mora, y le ordenó a sus hombres que se coordinaran con los del Eln para dispararles. “…En este caso ellos (Eln) fueron los que recibieron la información y nosotros (Epl) ejecutamos con ellos esta acción.

Alias ‘Jean Carlos’ era natal de Tibú y él fue el que verificó la rutina que tenían los del CTI, que iban seguido a este restaurante El Morichal.

Esa inteligencia no demoró mucho.

Desde que supimos eso fue cuestión de comunicación y ejecución”, explicó.

Cuando los familiares de los investigadores le preguntaron si el atentado había sido por la captura de alias ‘Pulga Arrecha’, ‘Sebastián’ dijo: “… No sabría decirles a las víctimas si por esa captura se dio este hecho.

Pero puede ser, porque quien da la información para el homicidio es el Eln”, agregó.

Los familiares de los investigadores entraron en llanto ante la respuesta reiterada de ‘Sebastián’: “Esto obedeció a que eran funcionarios del Estado”.

Yesid Duarte y Javier Martínez Vila en al instalaciones del CTI de Pamplona antes de ser traslados en 1996 a Tibú.

Yesid Duarte y Javier Martínez Vila en al instalaciones del CTI de Pamplona antes de ser traslados en 1996 a Tibú.

Foto: archivo familiar El rastro que dejó el Epl en la región no fue otro que el del miedo y la muerte.

A partir de las confesiones de otros nueve desmovilizados, de libros, archivos y trabajo de campo, la Fiscalía 6 de Justicia y Paz documentó que el Frente Libardo Mora Toro (Limoto) se caracterizó por cometer múltiples asesinatos y secuestros como una forma de control territorial, pues su meta era derrocar el gobierno para imponer uno propio.

Bajo ese pretexto asesinaron funcionarios, a cualquier persona que se opusiera a sus ideas y a quienes consideraban un problema social, como personas tildadas de ladrones, abusadores o viciosos.

Para fortalecerse en armas y ganar la confrontación militar contra el Estado, utilizaron el secuestro y la extorsión en esta región.

El Frente Libardo Mora era uno de los históricos del Epl, guerrilla fundada en 1967 como el brazo armado del Partido Comunista línea maoísta.

De cómo esta guerrilla seguía viva en 1996 después de la desmovilización, se explica en el descontento de varios guerrilleros que consideraban que no había condiciones ni garantías para desmovilizarse.

Mientras Bernardo Gutiérrez, Darío Mejía y Jaime Fajardo, voceros del Epl, llegaban a un acuerdo con el gobierno de César Gaviria, Francisco Caraballo, máximo comandante de esa guerrilla, alentó la insatisfacción promoviendo un rearme.

De los 2.800 guerrilleros que estaban concentrados en campamentos, 300 desertaron.

De estos, 50 lo hicieron del campamento Campo Giles para rearmar al Frente Libardo Mora Toro (Limoto), en Norte deSantander, y al Frente Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, en Santander.

En una versión libre de noviembre de 2011, ‘Sebastián’ contó que el Limoto logró hasta 1993 tener presencia en Ocaña, San Calixto, Teorama, El Tarra, Hacarí y Convención.

También en Tibú, Ábrego, Sardinata, El Zulia.

Y en Cúcuta, Lourdes, Salazar de Las Palmas, Gramalote y la zona de frontera con Venezuela.

Los golpes militares que vinieron los siguientes años los redujo al primer grupo de municipios.

Tras el ataque contra los investigadores, Tibú se quedó sin Fiscalía y sin CTI durante varios años.

Las guerrillas sembraron el terror asesinando y secuestrando, incluso, a miembros de la iglesia.

En abril de 1996 el Eln asesinó al padre Efraín Bautista porque al parecer se negó a ser su vocero.

En agosto de 1999 Hugo Armando Aguilar alias ‘El Nene’, quien reemplazó desde 1994 a Caraballo como cabeza del Epl, ordenó el secuestro de monseñor José de Jesús Quintero, el obispo de Tibú.

Pero el Epl no fue el único grupo armado que azotó con violencia a este pueblo.

Desde los años 70 el Eln tuvo presencia en la zona no sólo con el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero sino con los Frentes Efraín Pabón Pabón, Juan Fernando Porras y Carlos Velasco Villamizar.

En los años 80 el nuevo actor armado que llegó fue las Farc, con el Frente 33.

Miembros del Epl.

Miembros del Epl.

Foto: archivo Semana. Las guerrillas querían controlar además de las rentas que les dejaba la extorsión al oleoducto de Ecopetrol, los cultivos de hoja de coca que se asentaron en el Catatumbo durante los años 90, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

Así, esta región comprendida además de Tibú por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Teorama y San Calixto se convirtió en caldo de cultivo de una ola de violencia que arreció al finalizar la década.

Bajo el pretexto de la lucha antisubversiva, los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comenzaron a ‘exportar’ su modelo paramilitar a diferentes regiones del país para arrebatarles a las guerrillas el negocio de la coca.

El Catatumbo no fue la excepción, encargando de esa misión a Salvatore Mancuso, quien coordinó con la complicidad de varios funcionarios del Ejército la llegada de más de 200 paramilitares al corregimiento de La Gabarra, en Tibú.

Según confesaron varios desmovilizados del Bloque Catatumbo de las Auc, como se le conoció al grupo paramilitar en esta zona, eso ocurrió un 29 de mayo de 1999. ‘Bautizaron’ su llegada con una masacre sobre la vía que conecta a Tibú con La Gabarra después de instalar un ‘retén’ en el camino, detener por lo menos 60 vehículos y asesinar a más de cinco personas.

La Unidad de Justicia y Paz documentó que entre mayo y agosto de 1999 la seguidilla de masacres en Tibú dejó 120 personas asesinadas señaladas de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.

El grupo paramilitar se caracterizó por desaparecer a sus víctimas, la mayoría arrojadas al río Catatumbo.

Esta violencia incrementó los desplazamientos en Tibú.

De 255 personas desplazadas en 1998, el pueblo pasó a reportar 5 mil 300 personas expulsadas en 1999.

Las masacres se volvieron recurrentes y también perpetradas por las guerrillas.

El 6 de septiembre de 2001 el Eln asesinó a diez recolectores de coca.

Cuatro días después, el Frente 33 de las Farc hizo lo mismo masacrando a 20 ‘raspachines’.

Entre 1999 y 2004 guerrilleros y paramilitares desataron una guerra sobre quién ganaba el pulso al control del narcotráfico.

Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’ fue el temido jefe paramilitar designado por Mancuso para sembrar el terror con el llamado Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, que con la complicidad de algunos militares y funcionarios de la Fiscalía cometió 35 masacres, desapareció a sus víctimas en hornos crematorios ilegales y asesinó a políticos y líderes sociales.

En esos cinco años 24 mil personas salieron desplazadas de Tibú y aunque el Bloque Catatumbo se desmovilizó con 1.400 paramilitares el 10 de diciembre de 2004 en el corregimiento de Campo Dos, la guerra no paró.

Las guerrillas que estaban asentadas desde los 70 retomaron fuerzas para volver a controlar las rutas del narcotráfico.

Aunque los operativos militares llevaron a que el Epl se debilitara durante los siguientes años y guerrilleros como ‘Sebastián’ se entregaron de forma voluntaria a las autoridades, en la zona esta guerrilla en cabeza de Víctor Ramón Navarro alias ‘Megateo’ sigue sembrando el terror.

Las autoridades llevan meses buscando la captura de quien consideran es el principal responsable del negocio del narcotráfico en el Catatumbo.

Sin reparación y en el olvido Mientras en Tibú había un campo de batalla, los investigadores del CTI y sus familias llevaban un viacrucis que aún no termina.

Pese a ser funcionarios del Estado, todos coinciden en que fueron echados a su suerte, sin recibir atención psicológica ni psiquiátrica y menos, sin un acompañamiento para garantizar su estabilidad emocional y económica.

El investigador Gustavo Franky Rico a la derecha del entonces fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento.

El investigador Gustavo Franky Rico a la derecha del entonces fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento.

Foto: archivo familiar Laura Padilla recuerda que el 28 de marzo de 1996, quince días después del atentado contra su esposo Gustavo Franky, dos hombres llegaron al jardín infantil donde estudiaba su hijo. “La profesora me dijo que unos tipos lo estaban preguntando.

Tuve que retirarlo de estudiar y enviarlo a otra ciudad.

Las amenazas se veían venir.

Prácticamente salimos desplazados”, dice.

Las 13 balas que entraron en el cuerpo de su esposo le arrebataron la visión, la movilidad en un brazo y con la pérdida del 80 por ciento de masa encefálica, los sentidos del gusto y el olfato. “Fueron años muy duros.

Dos años de hospitalización y varias cirugías.

Gustavo fue un luchador pero con el paso del tiempo mi matrimonio se fue al piso”, dice entre llanto Laura, al recordar que las secuelas en su esposo no sólo fueron físicas.

Sumido en la depresión intentó quitarse dos veces la vida.

Al investigador le abrieron un proceso disciplinario por no haber entregado los enseres de la oficina después del atentado.

Sus hijos, de 2 y 5 años para ese entonces, se enfermaron y emocionalmente tuvieron que afrontar la discapacidad de su padre.

Aunque Gustavo padecía las secuelas de su enfermedad, falleció el 15 de diciembre de 2011 de un infarto, justo unos días después de expresar ánimo porque Yesid Duarte le había contado que alguien ya había confesado los crímenes.

A Duarte le tocó hacer de “tripas corazón” porque con el asesinato de su hermano William asumió la responsabilidad de la casa y el cuidado de su mamá. “Aunque yo no tuve heridas de bala el daño emocional fue fuerte.

Me separé”, dice.

De traslado en traslado por distintas ciudades del país, Duarte siguió vinculado a la Fiscalía pero fue por sus propios medios que logró estudiar psicología y ejercer además la docencia. “El sentimiento que a uno le queda es de total olvido”, dice.

Juan Carlos Romero cuenta que la vida que vino después del atentado no ha sido nada fácil.

Dos días después de salir convaleciente del hospital por una herida en la pierna derecha que casi le estalla la arteria femoral, sus padres le dijeron que por seguridad no volviera a Cúcuta.

Eltemor tenía asidero, dos meses después unos hombres detuvieron a su papá cuando caminaba por el Parque Santander y lo amenazaron: “Si su hijo vuelve por acá, ustedes son objetivo militar”.

Romero cuenta que el miedo le quedó para siempre.

Al entierro de su padre tuvo que ir disfrazado y reconoce que el daño psicológico le impide caminar tranquilo por las calles. “No puedo ver tumultos de gente en una esquina o sentir que alguien camina detrás.

A mi hijo es poco lo que lo dejo salir.

Aunque ya pasaron varios años sigo con miedo”, repite.

Cada 13 de marzo Romero explica que su cabeza rebobina las escenas de ese fatal día: “Yo le debo la vida a Javier.

El recibió prácticamente todas las balas que venían hacia donde yo estaba”.

Jaime Ávila se salvó de dos atentados y pese a sus resultados en el CTI fue declarado “insubsistente” por la Fiscalía.

Jaime Ávila se salvó de dos atentados y pese a sus resultados en el CTI fue declarado “insubsistente” por la Fiscalía.

Tiene una demanda contra el Estado que aún no tiene respuesta desde hace 14 años.

Foto: archivo familiar Otra situación difícil fue volverse a hacer un campo en la Fiscalía.

Nadie quería trabajar con ellos, los estigmatizaron por ser víctimas de un atentado.

A Juan Carlos Romero y Jaime Ávila una vez salieron del hospital de San José los llevaron en avión hasta la Dirección del CTI en Bogotá.

La directora lamentó la situación y los envió para el despacho del vicefiscal, que sin más vueltas les dijo: “Pues ahora van trasladados para el Amazonas”.

Ambos se negaron.

No entendían cómo después de sobrevivir a la selva del Catatumbo los mandaban para otra selva.

Jaime Ávila dice que a donde quiera que llegaban los colegas de la Fiscalía los hacían un lado.

Se referían a ellos como la ‘papa caliente’, nadie les hablaba.

Para colmo de males, el organismo investigador le abrió un proceso disciplinario por abandonar la oficina después del atentado.

No entendía por qué lo sancionaban si de milagro se había salvado y lo que hizo fue auxiliar a sus amigos.

Cansado de que lo ignoraran en Bogotá, pues los nuevos colegas lo evitaban, solicitó el traslado para Cúcuta. “Yo acepté regresar bajo riesgo”, dice.

Ávila había sobrevivido a dos atentados.

Al de marzo de 1993 en Ocaña y al de marzo de 1996 en Tibú.

Pese a eso, cuenta que siguió trabajando con empeño y el 16 de noviembre de 2000 logró quizá la captura más importante de su carrera.

Junto con dos colegas ese día detuvo sobre una vía principal de Cúcuta una camioneta de alta gama en la que se movilizaba un hombre y una mujer, escoltados por otro carro. “Soy ganadero”, le respondió el hombre al bajarse.

El hombre esposado era alias ‘El Iguano’, que se movía a sus anchas por la capital nortesantandereana.

En Justicia y Paz, el exjefe paramilitar confesó la desaparición de decenas de personas en fosas, hornos crematorios y en el río Pamplona; la responsabilidad sobre 27 masacres cometidas en Cúcuta y el asesinato del defensor del pueblo Iván Villamizar y el candidato a la Gobernación Tirso Vélez.

Seis días después de la captura, ‘El Iguano’ se voló, y Ávila y los dos investigadores que participaron de la captura temieron, de nuevo, por sus vidas.

Lo que no imaginó Ávila fue que pese a los resultados, un año después la Fiscalía le envió una notificación declarándolo “insubsistente”.

Lo despidieron sin explicaciones.

Él atribuye la decisión a diferencias con una funcionaria del CTI, enviada desde Bogotá, con quien no compartió una orden de procedimiento.

Jaime demandó a la Fiscalía pero desde hace 14 años sigue esperando un fallo. “Espero que haya justicia”, dice, mientras muestra que la mayoría de los compañeros que están en sus álbumes fueron asesinados durante su labor como funcionarios judiciales.

Javier Martínez Vila tenía 28 años cuando lo asesinaron.

Javier Martínez Vila tenía 28 años cuando lo asesinaron.

Estudiaba quinto semestre de Derecho en la Universidad Libre de Cúcuta.

Foto: archivo familiar Fanny Martínez, hermana de Javier Martínez, dice que sólo hasta hace poco es capaz de hablar del asesinato: “Esto fue y ha sido doloroso.

Recuerdo cómo nos lo dejaron, botado, vuelto nada.

Era el consentido de la casa, un hombre romántico, apuesto y querido en la universidad”.

Javier Martínez Vila cursaba quinto de semestre de derecho cuando lo asesinaron y les había dicho a los investigadores en Tibú que estaba comprometido, que se iba a casar.

Fanny cuenta que su mamá Dinorah Vila entró en una depresión que la mantuvo llorando durante dos años y que su padre que aún vive, Alfonso Elí Martínez de 84 años, ‘conversa’ con Javier a través de la fotografía que tiene de su hijo en la sala de la casa. “Lo único que me queda es orar y pedirle a Dios que me ayude.

Las personas que más me ayudaron se han ido”, dice Carmen Rondón de Díaz, de 85 años, la mamá de Quintín Díaz.

Su hijo era el cuba de la casa, el menor, el que más la consentía.

Tras el asesinato, Carmen decidió no vivir más en el primer piso de la casa porque todos los espacios le recordaban a su muchacho.

Su compañía durante estos años fue su esposo, también de nombre Quintín, quien falleció hace quince meses por complicaciones de un cáncer.

Carmen ahora se siente más desprotegida e implora al gobierno que se conmueva con su situación.

Sobrevivía con la pensión de su esposo pero Colpensiones ahora le niega el derecho a recibir la mesada. “Dícteme el número de radicado”, responde una operadora al otro lado de la línea en las oficinas de Colpensiones de Bogotá. “Señora, sigue en trámite la solicitud.

Continúe comunicándose para informarle sobre el estado del proceso”, reitera la operadora.

Cecilia Díaz, una hija que vive en Venezuela, es quien trata de garantizarle los alimentos pero con la difícil situación que se vive en el vecino país ya ni sabe cómo sacar adelante su hogar ni a su mamá.

Carmen siente angustia también porque los restos de Quintín reposan en la iglesia San Juan Bautista, de Cúcuta, pero por una orden municipal las iglesias ya no pueden resguardar más cadáveres o cenizas.

“Dígame ahora qué voy a hacer con Quintín. No tengo una moneda para pagar un espacio en el cementerio”, dice.

Desde 2012 cuando alias ‘Sebastián’ confesó el crimen las familias esperan que el proceso avance en Justicia y Paz.

La Fiscalía les informó que durante el primer semestre de 2015 comenzará el juicio contra alias ‘Sebastián’ con la imputación de cargos.

Algunas de las familias presentaron su caso ante la Unidad de Víctimas buscando medidas de reparación; otras no sabían que tenían ese derecho como víctimas del conflicto armado.

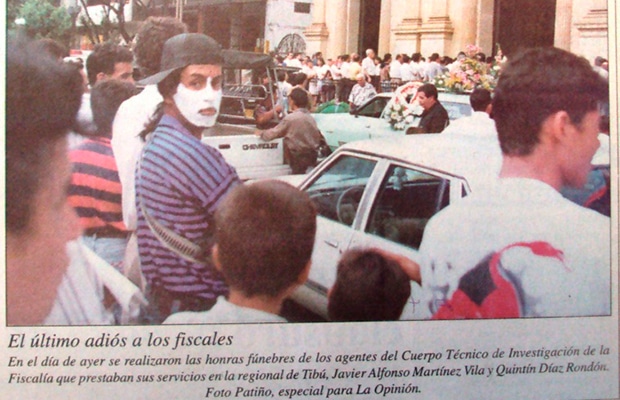

El funeral de los investigadores Javier Martínez Vila y Quintín Díaz Rondón fue el martes 16 de marzo de 1996. “Panameño”, gritaban los amigos de Martínez recordando el joven estudiante de derecho.

El funeral de los investigadores Javier Martínez Vila y Quintín Díaz Rondón fue el martes 16 de marzo de 1996. “Panameño”, gritaban los amigos de Martínez recordando el joven estudiante de derecho.

Foto: recortes de prensa suministrados por las familias Mientras el Estado los olvidó, a algunos los retiró de sus cargos o les negó demandas; quien les tendió la mano fue el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol), una corporación sin ánimo de lucro que nació en Colombia en 1990 con el apoyo de la Asociación de Jueces Alemanes y Misereor, la obra episcopal de la iglesia católica alemana.

La organización se encarga de apoyar la recuperación de las familias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y la Fiscalía que han sido asesinados, secuestrados, amenazados o que están en peligro de muerte por sus agresores o limitaciones.

Los seis investigadores del CTI de Tibú hacen parte de los 107 casos de jueces, fiscales e investigadores víctimas de hechos violentos en Santander, Norte de Santander y Arauca durante los últimos 25 años. “Las víctimas de la rama judicial han sido olvidadas.

Las familias queremos justicia”, reitera Laura Pradilla.

Entonces recuerda la llamada de ese miércoles 13 de marzo: -¿Usted sabe lo que pasó en Tibú?-. “Y cómo olvidarla, si hay seres queridos fallecidos, un sinnúmero de secuelas que ha dejado ese hecho en la vida de las víctimas sobrevivientes.

Todas las familias de estos servidores judiciales hemos estado solos”, dice.

Ella, los sobrevivientes y las demás familias han reconstruido de a poco la historia.

Después de 19 años lo que no saben es cómo ni cuándo el Estado tomará en serio sus reclamaciones.