“Derechos humanos sin protección”

10 de abril de 2025El Programa Somos Defensores presenta su informe sobre las agresiones que padecieron las personas defensoras de derechos humanos en 2024. Aunque registra una leve reducción por dos años consecutivos, advierte que ese no es un indicador válido aún, porque ha aumentado el silencio en las regiones tras la reconfiguración de grupos ilegales.

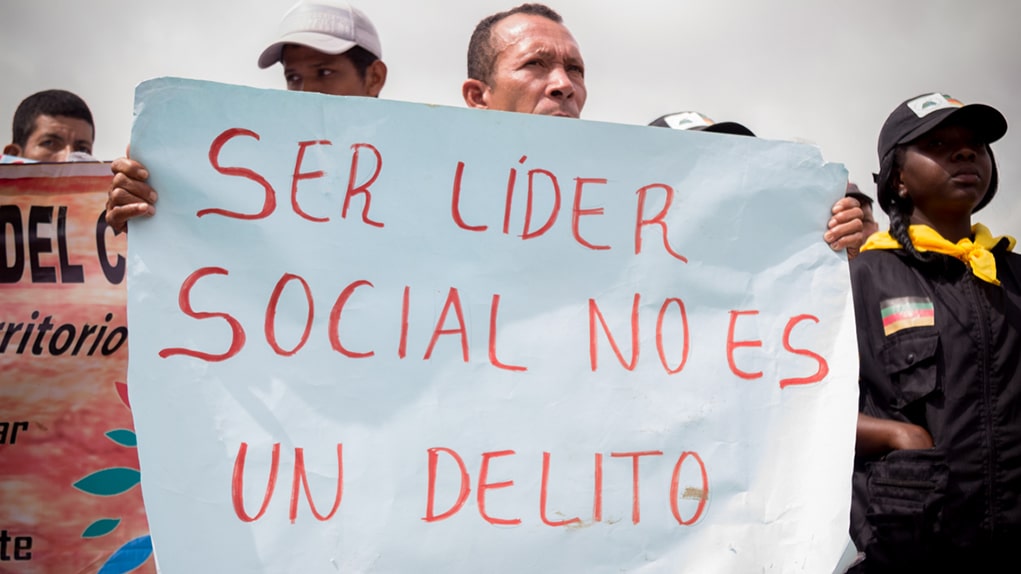

A pesar de una pequeña disminución en los ataques a activistas sociales ocurridos el año pasado, los derechos humanos –y quienes los defienden– continúan sin protección, según la organización no gubernamental, que desde el año 2002 monitorea la violencia en contra de ellos.

En total, se contabilizaron 727 agresiones, frente a las 765 de 2023, representando una reducción del cinco por ciento.

Que el pico de violencia contra las personas defensoras disminuya es una buena noticia, pero persisten altos niveles de ataques y alrededor de esa disminución hay otros factores a tener en cuenta.

El informe Derechos Humanos sin Protección, advierte que no se pueden realizar simples sumas y restas, tras la disminución de 38 agresiones ocurridas entre 2023 y 2024. “Si desmenuzamos esta cifra y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el gobierno nacional y demás institucional del Estado desplieguen acciones preventivas frente a los peligros derivados de las dinámicas que se vienen estableciendo”, plantea Somos Defensores en su informe.

. Mientras la comparación de cifras deja entrever una pequeña reducción de la violencia más visible, como suelen serlo las amenazas, los atentados y los asesinatos, al mismo tiempo proyecta el aumento en repertorios de violencia enfocados en el control territorial.

Al respecto, el informe señala que “las restricciones a la movilidad, la dificultad para el acceso a los territorios, los controles a la población, entre otros factores, contribuyen no sólo al subregistro, sino también a que se haya presentado un silenciamiento por parte de las víctimas, que ya no dan a conocer los hechos”.

Y agrega que se ha impuesto una normalización, que hace considerar distintas agresiones no como hechos individuales de violencia selectiva, sino un sólo caso con varios episodios.

Sobre el aumento de los desplazamientos y los confinamientos, el Programa Somos Defensores plantea la hipótesis de cambios en el accionar de los actores armados, que han optado por estrategias de represión.

Entre los principales responsables de los secuestros se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos surgidos tras la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

No obstante, hay un eje transversal en esta situación: la política de negociaciones simultáneas que está realizando el gobierno del presidente Gustavo Petro con la mayoría de grupos armados ilegales y estructuras del crimen organizado, conocido como “Paz Total”.

Esta se ha traducido en ceses al fuego bilaterales –y no multilaterales entre varios actores armados como reclaman las organizaciones sociales– y en disputas entre grupos ilegales para aumentar su poder.

En el proceso, algunos de ellos se han dividido aún más.

Sobre esta situación, el informe hace algunas observaciones.

Especialmente sobre el fraccionamiento que se dio de algunas estructuras del ELN y de rearmados de las Farc, pues considera que apostar por la división para buscar entrega de armas más expeditas, no se traduce en resultados positivos en la garantía de derechos humanos. “Esta apuesta puede provocar nuevas disputas y reagrupamientos, en medio de una oleada de expansión y fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

Esta estrategia de atomizar el grupo para dialogar no puede lograr cambios significativos en los problemas crónicos de las regiones que atravesaron –y continúan atravesando– crisis humanitaria”, precisa.

También plantea que mientras los grupos armados ilegales continúan desplegando una violencia selectiva a medida de que se expanden y confrontan entre sí, el gobierno sigue sin trazar líneas rojas en las negociaciones que adelanta.

Especialmente en el respeto de las comunidades y sus líderes, “para que permitan la garantía del derecho a la vida e integridad de las personas defensoras así como su ejercicio”.

Y sentencia que los índices de agresiones no se pueden achacar únicamente a los actores ilegales: “El gobierno nacional también tiene responsabilidad por no haber atendido los llamados hechos con suficiente antelación desde distintos sectores que abogan por los derechos humanos.

Así mismo la fuerza pública que, por acción u omisión, no ha protegido a quienes defienden la vida, la tierra y el territorio, sino que por el contrario continúan registrando ataques contra los liderazgos sociales”.

. Los departamentos con mayor aumento de agresiones fueron Cesar y Arauca.

En el primero ocurrieron 19 hechos más que en 2023, lo cual equivale a un incremento del 106 por ciento, Entre ellos se encuentran 33 amenazas, dos asesinatos y dos atentados.

En este departamento del Caribe predomina el control paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En cuanto a Aracua, el aumento fue de 14 hechos, que representan un 93 por ciento más de agresiones, comparadas con 2023.

Al respecto, el informe señala que en esta región ha “escalado el conflicto dadas las disputas entre los grupos postacuerdo de paz y el ELN, que han sumido a la población civil en una grave crisis humanitaria agravada desde el mes de abril, por ejemplo en municipios como Tame y Arauquita, que han padecido las consecuencias de dichas confrontaciones”.

Por otro lado, el caso de Nariño es la antítesis, y podría estar relacionado con avances concretos de la política de Paz Total, a diferencia de otras zonas del país.

En esta región del suroccidente ocurrieron 53 agresiones menos, representando una disminución del 79 por ciento, con lo cual pasó de ocupar el tercer lugar entre los departamentos con más agresiones en 2023, al décimo tercero en 2024.

El Programa Somos Defensores indica que esa diferencia puede estar relacionada “con el inicio oficial de los diálogos entre el grupo Comuneros del Sur, antes perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, que participa desde el 19 de julio en la construcción lo que se ha llamado la ‘Paz territorial’ que también vincula a los grupos postacuerdo de paz ubicados principalmente en la subregión del Pacífico”.

Los anteriores casos demuestran que la garantía de los derechos humanos está condicionada a la voluntad de los grupos armados y a los avances tangibles de la política de Paz Total.

El Programa Somos Defensores indica que no está en contra de la estrategia de negociar con grupos ilegales de diversa naturaleza, pero advierte que por el bienestar de las personas defensoras de derechos humanos y de las comunidades, se debe incluir acciones que permitan detener las formas cíclicas de violencia. “Esto implica concebir los escenarios de diálogo no solamente en función de iniciar mesas de negociación, sino considerar algunos aspectos fundamentales desde la instalación de los mismos, como por ejemplo, los escenarios de riesgos que las mesas de negociación pueden crear a los liderazgos que habitan en la zona de influencia de un actor armado”, plantea.

. Una vez más, el sector indígena fue el que más agresiones padeció durante 2024, aunque hubiera recibido 27 menos que en 2023.

A pesar de esa reducción del 12 por ciento, sigue ocupando la primera plaza en ese grave escalafón.

El departamento más inseguro para los liderazgos indígenas fue Cauca, en “donde se presentaron hechos de violencia selectiva dirigidos principalmente a quienes hacen parte de las guardias indígenas, como también a las autoridades tradicionales, los sabedores y los mayores, quienes representan la autoridad y el conocimiento que guía a su pueblo para la pervivencia en el territorio”.

En segundo lugar continúa el liderazgo comunal, con 157 agresiones, representando un incremento del 40 por ciento, respecto a las 45 del año pasado.

Los ataques se concentraron en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Cesar y Arauca.

En el tercer puesto tampoco hubo cambios, pues el liderazgo comunitario ocupa la misma plaza que en 2023, aunque con nueve agresiones más, equivalentes a un aumento del nueve por ciento.

El informe señala que “esta categoría es la más amplia de los liderazgos, pues recoge a personas cuyo ejercicio es realizado con acciones que buscan la defensa de los derechos de las comunidades, sin necesidad de estar vinculados a organizaciones legalmente constituidas o reconocidas”.

Asesinatos, aumentan los repertorios previos

. El Programa Somos Defensores verificó 157 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante 2024, 11 casos menos que en 2023, representando una reducción del siete por ciento.

Aunque destaca este hecho, advierte que “esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia y que las vidas de las personas que ejercen esta labor continúan desprotegidas”.

El informe llama la atención que la mayor cantidad de asesinatos ocurrió en el segundo semestre del año: 83 casos.

Y señala que esa situación podría podría estar relacionada con los efectos de la ruptura del diálogo del gobierno nacional con el Estado Mayor Central de las Farc en el primer semestre del año y el posterior fraccionamiento entre la las alas de ‘Calarcá’ y ‘Iván Mordisco’, así como la crisis de la mesa de negociación con el ELN, la división de Segunda Marquetalia y la intensificación de la crisis humanitaria.

Los 157 asesinatos fueron cometidos de la siguiente manera: en 126 se utilizó arma de fuego, en 16 se desconoce el arma utilizada, en nueve arma blanca, en tres asfixia mecánica, dos fueron por golpes con objetos contundentes y en uno como consecuencia de mina antipersonal.

Además, el Programa Somos Defensores destaca que en 21 casos hubo desaparición previa, en nueve signos de tortura, en 24 sevicia, en 23 hubo amenazas con anterioridad, en 21 se produjo afectación a otras personas, siete ocurrieron en medio de masacres y cinco en medio de secuestros.

Del total de víctimas, ocho contaban con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Al respecto, el informe recalca que “es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro (9 casos más que el 2023) como hechos previos al asesinato, ya que en Colombia existe un mecanismo de búsqueda urgente –MBU- que debe funcionar para poder salvaguardar la vida de las personas.

También alarma el aumento de los casos de sevicia y tortura (12 casos más que 2023), que evidencia los actos de crueldad a los que son sometidas las víctimas”.

En cuanto al sexo de las personas defensoras asesinadas, 133 de los asesinatos fueron de hombres, teniendo una reducción del siete por ciento de casos comparados con los de 2023; 19 fueron de mujeres –uno de ellos precedido de tortura y violencia sexual–, concentrando una reducción del 20 por ciento con respecto al año pasado; y por primera vez el observatorio del Programa Somos Defensores incluyó la variable de personas de con orientación sexual y de género diversas, registrando cinco casos en 2024.

. Derechos Humanos sin Protección no sólo se centra en las agresiones que sufrieron las personas defensoras el año pasado.

También realiza una serie de análisis sobre la importancia de responder efectivamente a las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo para evitar que se consuman ataques quienes asumen liderazgos en Colombia y evitar infracciones al Derecho Internacional Humanitario que terminan impactando en las comunidades.

Como ejemplo, pone de presente la situación del Catatumbo, donde miles de personas fueron desplazadas por los combates entre el ELN y disidencias de las Farc. (Leer más en: Crisis en el Catatumbo: el pueblo en el medio de una guerra anunciada) “El gobierno debe considerar que, cuando escalan estos escenarios de confrontación armada, los liderazgos son quienes reiteradamente hacen llamados a respetar los mínimos humanitarios, según lo ilustran las experiencias de Arauca en el año 2022, Chocó en el 2023 y Cauca en el 2024.

Son las personas que, por ejemplo, defienden el principio de distinción al que se refiere el DIH, abogan por el respeto a los bienes civiles y a las misiones humanitarias, y se oponen al reclutamiento forzado”, recalca el documento.

La investigación también analiza las políticas públicas en torno a la protección.

Establece que están desarticuladas y que, por ende, no generan grandes cambios.

Este apartado pone lupa en los pilotos del Plan de Acción de la Política de Desmonte de las Estructuras Herederas del Paramilitarismo; y la implementación del Programa Integral para Mujeres Lideresas y Defensoras, y del Decreto 660 de 2018, que reglamentó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.

Además, evalúa la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales de medidas orientadas a la protección de personas defensoras, teniendo hallazgos agridulces: “De los 32 departamentos existentes en Colombia, 29 incluyeron entre 1 y 9 acciones para la garantía del derecho a defender derechos, derechos de las víctimas, de la población LGBTIQ+ y de mujeres lideresas.

Analizando los datos, sólo hubo un departamento que incluyó en su Plan de Desarrollo una sola acción de las orientadas en la Circular Externa, y fue Boyacá, con la ‘Instalación y funcionamiento de Mesas Territoriales de Garantías’”.

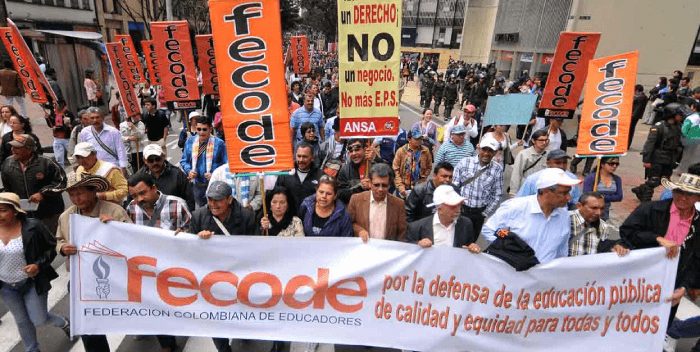

Por otro lado, en este informe el Programa Somos Defensores se refiere a la estigmatización como un factor de riesgo para el liderazgo social y la defensa de derechos humanos.

Señala que es una práctica a la que recurren funcionarios del Estado, grupos armados y sectores de la sociedad civil como la prensa.

Para ejemplificar lo anterior, reseña cuatro publicaciones de VERIFICO, iniciativa creada por este portal en asocio con Protection International y el apoyo de la Unión Europea. (Leer más en: Lo que chequeamos en 2024) Por último, el informe insiste que la reducción de agresiones registradas en 2024 puede estar relacionada con el silenciamiento en los territorios. “Según lo observado a lo largo del año, la leve disminución que registran algunas violencias selectivas alude a momentos de calma momentáneos, que los grupos armados han aprovechado para desplegar distintas formas de control poblacional y territorial.

Sin que exista forma de registrar el silenciamiento en los territorios, se debe señalar que numerosos liderazgos y personas defensoras tienen temor de denunciar lo que les sucede.

Y aún en este escenario, el Programa Somos Defensores tiene un registro de 9.421 (agresiones) entre el 2010 y el 2024, evidenciando que el ejercicio del derecho a defender derechos es una labor de alto riesgo en la historia reciente de Colombia”.