Ante la JEP, comunidades del Bajo Atrato reivindicaron sus derechos colectivos a la reparación

23 de abril de 2025Consejos comunitarios del Urabá chocoano presentaron ante la Jurisdicción para la Paz sus propuestas de reparación colectiva, visibilizando la victimización de las sabedoras ancestrales.

Las mujeres de las comunidades del Bajo Atrato no sólo enfrentaron desplazamientos y asesinatos durante el conflicto armado: una de las pérdidas más profundas fue la de sus saberes ancestrales.

Estas mujeres conocían cómo curar picaduras de serpiente o aliviar la fiebre con plantas nativas de la región, un conocimiento vital en medio del abandono estatal.

Sin embargo, entre el fuego cruzado, el miedo y el éxodo forzado, muchos de estos saberes se desvanecieron, arrasados por la violencia y la estigmatización que recayó sobre quienes los practicaban, especialmente las parteras y curanderas. “Creo que el impacto más grande que sufrimos con el conflicto armado fue la pérdida de los saberes ancestrales de nuestra cultura territorial”, dijo una lideresa de la región que pidió, por razones de seguridad, mantener su anonimato, ya que diferentes actores armados siguen presentes en el territorio. “Hoy, cuando alguien se enferma en el campo, son muy pocos los que conservan ese conocimiento, porque la mayoría de los adultos mayores están ahora en el casco urbano del municipio de Riosucio (Chocó) y no regresan a las zonas rurales.

Aún quedan secuelas de la violencia.

Todavía hay miedo, y por eso se ha perdido mucho de nuestra cultura ancestral”, dijo en una reciente audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La voz de las comunidades en la JEP

Con el acompañamiento jurídico y el respaldo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) , las comunidades formularon iniciativas que abordan temas como la recuperación ambiental y ecológica, la restitución de tierras, el esclarecimiento de la verdad y, en particular, la reivindicación del rol cohesionador de las sabedoras ancestrales dentro de las comunidades, sobre quienes recayeron, de manera selectiva, diversas formas de violencia, según el Cinep.

El objetivo es que los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc puedan resarcir el daño causado durante años de conflicto en los territorios comunitarios, mediante labores sociales, obras y trabajos que beneficien a las poblaciones afectadas y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Reparaciones con enfoque de género

Uno de los aspectos más significativos e innovadores de las propuestas presentadas por las comunidades ante la magistrada de la JEP, Nadiezhda Henríquez, fue la inclusión de los daños diferenciales sufridos por las mujeres, en especial las parteras y sabedoras ancestrales de la región. “Hubo mucha muerte en ese entonces porque todas las mujeres que tenían conocimiento sobre partería eran catalogadas como brujas (por los actores armados ilegales).

Afortunadamente, aún tenemos unas cuantas en el territorio y la idea es recuperar esos saberes e informar a los jóvenes sobre cómo actuar frente a un parto”, señaló una lideresa social.

En esa misma línea, la propuesta restaurativa presentada por las comunidades busca promover un diálogo transversal entre las instituciones del Estado, las mujeres excombatientes de las Farc y las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

El objetivo es visibilizar las múltiples formas de violencia que enfrentaron las mujeres en los territorios, con especial énfasis en las parteras ancestrales.

A partir de este reconocimiento, se pretende generar insumos para desarrollar talleres que permitan rescatar y fortalecer los saberes tradicionales de la medicina afrodescendiente e indígena, integrando a las nuevas generaciones en estos procesos de memoria y sanación colectiva.

Además, enfatizó la lideresa en que “una persona que conocía la medicina ancestral, la partería, etc., en la comunidad era una médica.

Ella es la que daba los primeros auxilios a un paciente en los territorios colectivos, ya que son comunidades bastante dispersas de los centros poblados, donde están los hospitales y las clínicas”.

Por ello, la pérdida de las sabedoras ancestrales —encargadas de preservar y transmitir las tradiciones, así como la identidad de los pueblos afrocolombianos en su diáspora— representó uno de los impactos más significativos que dejó el conflicto en estas comunidades.

Las comunidades insisten en la necesidad de transmitir los saberes ancestrales relacionados con la partería a las nuevas generaciones, no sólo como una forma de preservar su identidad cultural, sino también como una respuesta concreta a las consecuencias del conflicto.

Según expresaron, durante los años de violencia muchas mujeres dejaron de ejercer esta práctica por miedo a ser señaladas o agredidas, lo que derivó en una pérdida profunda de sus conocimientos tradicionales.

Rehabilitación de las cuencas hídricas

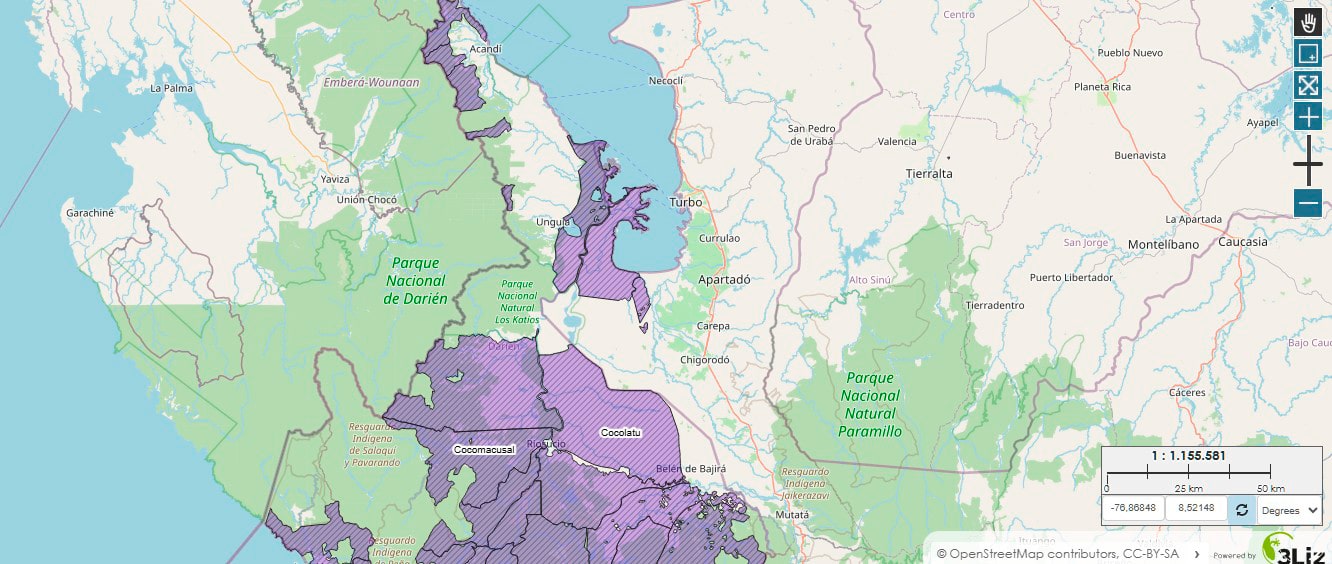

Fuente: Observatorio Étnico y Territorial. Otra afectación en el territorio ha sido en los ríos de la región. “Algunos fueron incluso obstruidos deliberadamente como estrategia para impedir el paso del enemigo por las vías fluviales”, señaló otro líder de los consejos comunitarios. “Por eso, una de nuestras propuestas es impulsar su limpieza y restauración, para que vuelvan a ser navegables.

El plan de restauración ecológica propuesto por las comunidades también contempla el impulso de proyectos productivos, como la construcción de viveros con especies nativas y la realización de jornadas de reforestación.

El objetivo es recuperar los ecosistemas degradados por la tala indiscriminada durante el conflicto armado.

A su vez, estas acciones contribuirían a la recuperación de la fauna local, también afectada por la violencia y el deterioro ambiental.

Las vías carreteables y los caminos también hacen parte de la propuesta de restauración presentada por las comunidades, quienes señalaron cómo estas infraestructuras se vieron gravemente afectadas por el conflicto armado.

Esta situación promovió dinámicas de confinamiento en el territorio, al limitar la movilidad y el acceso entre las veredas y centros poblados.

Restitución de tierras

Frente al tema de la restitución de tierras, los representantes comunitarios manifestaron su preocupación por la dilación del proceso. “El proceso se ha dilatado, y eso nos preocupa,” dijo el líder.

Los representantes comunitarios señalaron que el juez anterior ya había estudiado el expediente y se encontraban a la espera del fallo, pero ahora, con la asignación a una nueva jueza, temen que todo deba comenzar desde cero.

A esto se suma el llamado de las comunidades para que se garanticen condiciones seguras y dignas de retorno para la población que fue desplazada por el conflicto armado, con énfasis en la protección de su integridad física y la seguridad alimentaria. “No ha habido responsabilidad por parte del Estado para garantizar un retorno digno, que permita a las personas regresar con seguridad y acceder a proyectos productivos que les ayuden a retomar las prácticas de siembra y producción en el territorio”, añadió la lideresa.

La respuesta de la JEP

Estas iniciativas, subrayó, se convierten en insumos fundamentales para el trabajo de la jurisdicción al momento de emitir decisiones o avanzar en las rutas de reparación.

De igual manera, Henríquez resaltó la complejidad del contexto en el que las comunidades del Bajo Atrato impulsan sus propuestas de reparación colectiva.

Subrayó que el control territorial ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como el Clan del Golfo impone desafíos significativos, ya que “la forma como se da el control en la cotidianidad por parte (de las AGC) afecta silenciosamente la vida comunitaria, la cultura, etc.”, dijo.

La magistrada reafirmó el compromiso de la JEP con las mujeres del Atrato que fueron afectadas por la violencia, con el propósito de que sus tradiciones puedan volver a florecer.