“Es más fácil hablar de los tristes”

28 de enero de 2018Narrar momentos felices de la infancia no es fácil, en un país donde los datos del Icbf indican que, a lo largo de 18 años, han sido atendidas 6.310 personas desvinculadas de grupos armados ilegales que fueron reclutadas siendo niños o niñas. Por eso “es más fácil hablar de los tristes”, señalan los menores desvinculados.![]()

Fredy conserva en un antiguo cajón del Aula del Sol el primer diario que elaboró, tras la exigencia de la maestra.

Fredy conserva en un antiguo cajón del Aula del Sol el primer diario que elaboró, tras la exigencia de la maestra.

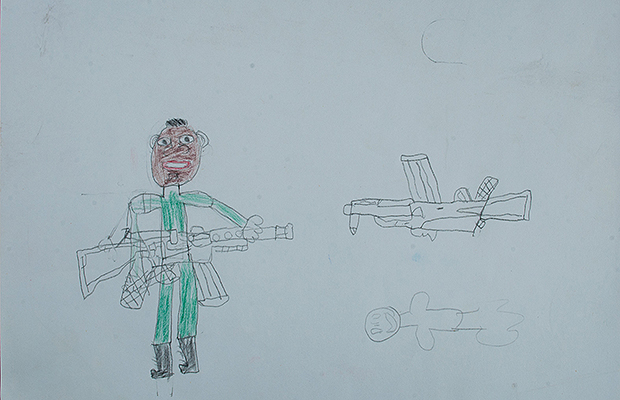

En ese momento solo sabía escribir su nombre, garabatear las letras del grupo armado del que había sido desvinculado (ELN) y “dibujar los fusiles que me acompañaron de día y de noche”.

Autor: Fredy. Los diarios personales se abren al ritmo vertiginoso que impone el timbre escolar a las 7 de la mañana.

Organizados en círculo, catorce alumnos, con edades entre los 13 y los 19 años, inician la lectura de lo vivido el día anterior: “la-la pro-fe dijo, la-la pro-fe cantó…”.

No ahondan en lo emocional.

Les cuesta describir lo extraña que resulta su vida en una ciudad desconocida, con una familia que no es la suya, bajo una condición que no dimensionan: desvinculados del conflicto armado.

Estos catorce estudiantes llegaron, entre 2016 y 2017, desde lejanas veredas de Antioquia, Chocó, Caquetá, Nariño y Guaviare, a una ciudad intermedia ubicada en la cordillera central, en el occidente del país, donde los conocimos en medio de su rutina escolar, en un antiguo colegio oficial.

Su salida de esos territorios, explican algunos, fue una decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), como una medida de protección especial, para iniciar el programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito.

Asistir a este colegio, en esta ciudad fría y montañosa, es parte del retorno a lo que llaman “la vida civil”.

Lejos de sus lugares de origen, emergen los recuerdos de los anchos ríos que conocieron en sus marchas de guerra.

Los hombres añoran el camuflado porque los hace sentir poderosos.

Las mujeres, en cambio, prefieren el uniforme escolar, a pesar de los remiendos, y de lo holgado o estrecho que les queda, porque se los han regalado estudiantes de otros grados, tras una campaña que hace la maestra cuando llega un nuevo integrante a ese salón que todos reconocen como El Aula del Sol.

Hace once años existe este proyecto escolar, en un lugar apartado de la institución en el que apenas se percibe la algarabía de los 1.887 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El aula hace parte del programa para desvinculados de grupos armados organizados, que abrió el Icbf en 1999.

Desde ese año, y hasta junio de 2017, el programa ha atendido a 6.310 menores.

Según las cifras, el 38 por ciento salió del grupo armado a los 17 años, el 28 por ciento a los 16, el 16 por ciento a los 15, el 9 por ciento a los 14, y otro 9 por ciento lo hizo entre los 11 y los 13 años.

Aunque esa compleja realidad atravesó todo el siglo XX, el reclutamiento de menores en los conflictos armados escandalizó al mundo apenas en 1996, cuando Graca Machel, defensora internacional de la infancia y profesora de Mozambique, entregó el estudio Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, que le había encomendado Naciones Unidas.

La lectura de los diarios ha terminado en aquel salón de paredes blancas adornadas con figuras de globos de fiesta -con catorce fechas de cumpleaños-, dos carteleras con reglas de convivencia, y tres textos de cuentos clásicos: Hansel y Gretel, Caperucita Roja, y Blanca Nieves y los siete enanitos.

Resulta extraño verlos allí, en un ambiente infantil, como si la ornamentación fuera un intento por entregarles un fragmento de lo que la guerra les arrebató.

Un silencio conventual se apodera del espacio tras la indicación de la siguiente actividad: narrar, a través de dibujos o textos, momentos felices de la infancia.

El sonido retorna entre voces de protesta: “es más fácil hablar de los tristes”.

Los trabajos se convierten en el pasaporte para circular por los pasadizos y recovecos de las memorias de cuatro de ellos.

Estos son sus recuerdos.

Soldado de plomo

Cuando se trata de evocar un momento feliz de la infancia, Juan se dibuja con un machete que le regaló su papá dos años antes de morir.

Cuando se trata de evocar un momento feliz de la infancia, Juan se dibuja con un machete que le regaló su papá dos años antes de morir.

Autor: Juan.Fredy miró el reloj.

Eran las 2:30 de la madrugada.

Había pasado la noche dando vueltas en la hamaca, al ritmo de la lluvia que venía furiosa contra las ventanas de la casa, en la que se quedó junto con 13 compañeros y un comandante.

Se levantó con cautela.

Cuando descolgaba la hamaca escuchó la voz del comandante: -¿Usted por qué está soltando eso? -Voy a prestar guardia.

El sonido de la alarma del reloj anunció las 3 de la madrugada.

Fredy dio un paso cuando una tormenta de balas llegó desde afuera.

Se tiró al piso, sacó su AK-47 y comenzó a disparar. “¡Nos cayeron!” – gritó-. “Comandante ¿qué hacemos?”.

No obtuvo respuesta.

Lo buscó con la mirada, sin parar de disparar.

Lo encontró muerto.

A las 5:30 de la mañana las municiones escaseaban.

Se arrastró hasta la puerta, lanzó una granada a los hombres del Ejército que logró divisar.

Corrió, saltó una alambrada de 80 centímetros, rodó.

Mientras se levantaba sintió el calor de una bala entrando en su mano izquierda.

Cuando estuvo erguido descubrió a hombres del ejército rodeándolo.

Dejó caer su fusil. “Me preguntaron por el mando, yo respondí ‘cuál mando, de qué hablan’.

Me preguntaron qué cuantos había, yo respondí que 50.

Les dije: ‘tienen que ponerse pilosos que los otros están por ahí’.

Luego cogieron a una de las compañeras, ella si soltó que éramos 15, y el militar me gritó ¡mentiroso!”, concluye con una risotada. “Eso fue en abril de 2016, en una vereda de Cáceres, Antioquia.

De ahí me llevaron al hospital de Caucasia.

Llegaron la Policía y Bienestar Familiar, porque yo tenía 16 años.

Y llegaron otros de civil, llevaban un computador que tenía fotos de nosotros.

Entonces me preguntaban ‘¿quién es ese?’ Yo les decía que no sabía.

Luego uno negro, grandote, me dijo, ‘y este quién es.

Mírelo bien.

No ve que es usted’”, vuelve la risotada que desvela los dientes grandes y blancos enmarcados por los labios gruesos.

La risa se va extinguiendo mientras concluye: “pero vea, me cambió la suerte.

Ese día se me tiraron la vida”.

Fredy mide 1 metro con 68 centímetros, lleva el cabello al estilo militar, las uñas cortas, la ropa limpia.

Su piel es negra y señala a su padre como el responsable: “¿mi papá? Sé que es un negro ahí.

Pero tampoco quiero distinguirlo, porque dañó la pinta.

No ve que de mi casa soy el único negro”.

De su mamá habla poco, evade el asunto: “ella es muy brava conmigo.

Yo la insultaba.

Ella me decía ‘no se vaya por allá’, y yo más rápido me iba.

Cosas que hace uno de niño”.

Cuando tenía cinco años recorría las calles de su pueblo, Valdivia, al norte de Antioquia, buscando amigos para jugar con las canicas que cargaba en los bolsillos.

También evoca, con limitadas descripciones, las tardes en las que jugaba con Goku, su muñeco favorito, un personaje del anime Dragon Ball.

El primer amor lo sorprendió a los 10 años, cuando ya se sentía todo un hombre porque “desde los ocho años trabajaba voleando machete, raspando coca, sembrando yuca y plátano.

Yo estaba en mi casa y un amigo llegó con ella.

No eran novios, pero salían.

Me pareció hermosa.

Me enamoré.

Tenía unos ojos azulitos y era peli mona.

Un cierto día fui a visitarla”. – ¿Está solita? -Sí. – Entonces estamos solitos. – Si quiere dentre. – Con permiso yo me siento. “Empecé a decirle cosas bonitas.

Luego en mi casa le hice un poema.

Se lo mandé.

Un sábado ella me entregó una cartica toda rarita”.

Mueve los ojos con picardía y lanza una risotada: “la carta me parecía maluquita porque yo no sabía leer.

Pero yo esperaba a que mi hermano llegara de trabajar, y él me ayudaba.

Él fue el que me colaboró con el poema.

Y esa noche, con pena, le pedí que fuera mi novia.

Dijo que sí, que yo le parecía bonito”.

El romance duró 11 meses, hasta que, por cuenta de su infidelidad, la niña le terminó.

Con el desamor a cuestas partió a trabajar a la finca de un tío que vivía en la zona rural de Valdivia.

Se levantaba cuando el reloj marcaba las cinco de la mañana.

Ordeñaba las vacas, preparaba la melaza para los caballos.

En las tardes guardaba los terneros en el corral, y ayudaba en la atención de los clientes que iban por leche y queso. “Un día llegaron los hombres del Eln a comprar queso, yo los distinguía porque pasaban mucho.

Al otro día se quedaron en la finca.

Yo ya sabía qué hacían porque tengo primos con ellos; también con las Farc y con los paracos.

Entonces le pedí incorporación a un mando”. -¿Cuántos años tiene? -Tengo 12. – Mijo: le voy a dar 15 días para que lo piense. – Ya lo pensé. “No quería jornalearle a nadie.

Salimos a las 6 de la tarde para una finca arriba de donde mi tío.

Cuando llegué vi un batallón grandísimo y me asusté.

Al día siguiente me enseñaron a manejar un fusil.

Estuve con el grupo cuatro años y tres meses.

Yo era un tropero, de los que están en combate.

Mi sueño era ser un comandante o morir allá”.

El día de su captura, salió del hospital de Caucasia con una funcionaria del Icbf hacia Rionegro, Antioquia, en donde permaneció cinco días en un hogar de paso. “Ahí lo tienen a uno mientras piensan pa’ dónde lo van a echar.

Un día llegó una psicóloga de Bienestar Familiar y con ella me fui al aeropuerto.

Yo feliz en ese avión”, explica Fredy.

En el viaje le hablaron de las reglas de la familia tutora que lo acogería: debía ayudar en las labores domésticas y pedir permiso para salir.

Cuatro meses llevaba compartiendo con la familia cuando le anunciaron un nuevo trasladado.

Hoy, está a punto de cumplir un año en ese nuevo hogar.

Dice que se siente tranquilo porque vive con José, un indígena chocoano, que es también compañero del aula. “Los fines de semana salimos a caminar con él, con la mamá tutora, la hermana tutora y las sobrinas”.

En el pequeño salón Fredy busca, entre los cajones de un viejo mueble, el primer diario que hizo.

Lo encuentra.

Muestra con orgullo los fusiles que dibujaba, acompañados de letras grandes, mal escritas, en las que se lee: Eln.

Mientras tanto, la maestra explica que la clase de educación física fue cancelada.

Fredy replica: “cancelado el combate compañeros”.

Desamor y traición

En las largas jornadas que Jeison debía cumplir dentro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (patrullando carreteras, cobrando extorsiones, prestando guardia en los campamentos) lo que más extrañaba de su vida de niño eran las tardes de fútbol con los amigos.

En las largas jornadas que Jeison debía cumplir dentro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (patrullando carreteras, cobrando extorsiones, prestando guardia en los campamentos) lo que más extrañaba de su vida de niño eran las tardes de fútbol con los amigos.

Autor: Jeison.Juan escuchó la orden de Jeison, su hermano menor, y la acató, como lo había aprendido en la organización.

Caminó con prisa por el borde de la carretera, mientras le hacía señas a un camión para que se detuviera.

El vehículo frenó.

Juan abrió la puerta y se sentó al lado del conductor.

Le ordenó pagar el impuesto si quería seguir el trayecto.

Mientras hablaba escuchó gritos: “¡quieto, quieto!”.

Descubrió varios fusiles que le apuntaban.

Abrió la puerta con ímpetu, intentó correr, pero unos hombres vestidos de civil lo rodearon.

Se identificaron como Ejército Nacional de Colombia.

En tanto, Jeison huía sin que nadie se percatara.

El traje de Juan delataba que pertenecía a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización que surgió del rearme de hombres que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo que desmovilizó cerca de 35.000 combatientes, entre 2003 y 2006, bajo un polémico acuerdo con el entonces presidente Álvaro Uribe.

Juan entregó con tristeza el arma y el chaleco a uno de los militares.

Lo subieron a un carro, guardó silencio durante el trayecto, mientras descubría que lo llevaban a una base del ejército, cerca de Barbacoas, Nariño, el pueblo en el que había vivido entre los 11 y los 13 años.

A Barbacoas, que ocupa el octavo lugar en la lista de territorios con mayor área de coca sembrada en el país, según el monitoreo que entre 2016 y 2017 realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, llegó en busca de su hermana mayor.

Decidió quedarse. “La gente allá tiene finca con coca, y uno va a agarrar la hoja.

Cuando el trabajo está bueno le pagan cinco mil pesos por arroba.

Yo me agarraba hasta 10 arrobas”, relata Juan con emoción, señalando con las manos la altura de los bultos que él hacía.

Juan ya sabía trabajar.

Había iniciado a los nueve años: esperaba el camión de cervezas que pasaba por la carreta destapada de una vereda de Barbacoas, para comprar una canastilla del licor que debía entregarle al tendero de la vereda.

También trabajó llevando desayunos y almuerzos a los obreros de una mina de oro.

Sonríe mientras relata que el dueño le pagaba 300 mil pesos cada quince días.

La risa termina cuando habla de su madre.

Tenía ocho años cuando tirado en el suelo de su casa, mientras empujaba carritos de plástico con Jeison, escuchó que su hermana mayor lloraba por la noticia que llegaba del hospital: su mamá había muerto. “A la muerte no pude ir.

Como de la casa al lugar en el que ella murió estaba larguito no nos llevaron.

Yo no lo creía.

Lloraba yo y lloraba Jeison.

Creo que murió como de algo de los riñones”.

Juan mide 1 metro con 70 centímetros, es negro, tiene el cabello ensortijado, la espalda ancha, los músculos pronunciados.

Es tímido y le encanta bailar salsa choke.

El mejor recuerdo de la niñez lo evoca construyendo armas de madera para jugar a los pistoleros con los vecinos. “Se forman dos grupos, ¿si pilla? Uno se va para un lado, el otro pa’ otro.

Uno se va lejos del pueblo, pa’ las montañas.

Cuando se encuentran se dan plomo: ‘pa-pa-pa-pa’ ¡estás muerto!”, dramatiza, desde la silla, cómo disparaba a los ocho años.

El amor llegó a los doce años, cuando conoció a Diana, en Barbacoas.

Juan la describe bajita, gordita, muy linda.

Una tarde la notó rara.

La abuela de la novia interrumpió el extraño encuentro con una orden: debían ir a buscar un marrano que se había escapado.

Los dos emprendieron la labor por las calles del pueblo.

Lo encontraron.

Lo llevaron de vuelta a la marranera en donde esperaban dos cerdos más.

Y ahí, en medio del guarrido del trio porcino, Diana lo besó y le anunció que debían terminar. “Un día salí y me encontré con mi hermano que estaba en el grupo (AGC).

A él se lo llevó una tía (para Barbacoas), y como por allá mantenían los paramilitares él se metió con ellos, pero yo no sabía.

Estuvimos conversando.

Ese día estaba por ahí la abuela de la novia mía y pensó que yo estaba en el grupo.

Le dijo que no anduviera en la junta mía, porque yo era paramilitar.

Le expliqué a Diana que eso no era así, pero le dije ‘listo terminemos’.

Toda la noche estuve despierto, muy triste.

Y pensé: me voy a ir con ellos para que de verdad digan que soy del grupo”.

Cuando el sol despuntaba, Juan emprendió la búsqueda de los integrantes de la AGC, pero unos hombres del grupo le anunciaron que el comandante andaba en la selva. “Me devolví muy triste porque no me llevaron.

Pero cuatro días después vi al escolta del duro”. – A quién necesita. -Al comandante. -Para qué. -Quiero trabajar con ustedes. “Él comandante era gordo, estaba muy armado, pero como mi hermano estaba en ese grupo no me dio miedo.

Al otro día me entregaron el fusil.

Me sentí como un dios poderoso”.

La primera noche que Juan pasó en la base del Ejército Nacional, tras la captura, les dijo a los soldados que fueran por su hermano. “Yo pensaba ‘Jeison se va a quedar solo en ese grupo’, ¿si pilla? Yo quería estar con él”.

Decidieron que al día siguiente irían por Jeison, en un operativo en el que Juan era clave.

Juan condujo a los soldados hasta una casa.

Tocó con fuerza la puerta de madera.

Empujó a quien atendió el llamado.

Entró al cuarto en el que su hermano dormía.

Gritó “¡quieto!”, mientras le apuntaba con el arma.

Jeison quiso escapar, pero cuando miró por la ventana descubrió a un grupo de hombres armados rodeando la casa, bajo el sol de las 6 de la mañana. “Me quitaron tres millones de pesos y el armamento.

Les pedí que me dejaran la cobijita, que era un recuerdo.

Aún la tengo.

Me subieron a un helicóptero y me llevaron con Juan a una base (militar) en Tumaco”, cuenta Jeison, con la voz pausada.

Y sube el tono, como pocas veces, para contar que camino a Tumaco le dijo a su hermano: “usted es una gonorrea, parce”.

Recuerda que ese día estaba que “lo estallaba”.

Y, como revelando un secreto, continúa: “yo llegué a ser comandante de escuadra.

La meta mía era que me mataran allá”.

Al momento de la captura Juan tenía 17 años y Jeison 16.

El primero estuvo cuatro años con las AGC, el segundo cinco.

Luego de permanecer una semana en Tumaco, los trasladaron a Cali, a un hogar de paso en el que debían aprender reglas de convivencia.

Según Juan, el hogar tenía capacidad para 32 desvinculados.

Les entregaron ropa nueva, les dieron cupo en un colegio del que no recuerda el nombre.

Once meses después les hablaron de otra ciudad a la que irían a continuar sus estudios, y en la que una familia tutora del Icbf los esperaba. “Yo no venía para acá.

Como ya era mayor (de edad) iba para otro programa, a estudiar carreras técnicas.

Pero como no nos pueden separar a Jeison y a mí, porque somos hermanos, nos mandaron juntos”, explica Juan.

Luego de un viaje de seis horas por tierra entraron a esta ciudad envuelta en neblina.

Los esperaba una familia pequeña, en un barrio antiguo de casas grandes, con una habitación ordenada para los dos. “La mamá tutora es bien, nos gusta como nos trata”, explica Juan, y tras una pausa, en busca de las palabras apropiadas, dice: “pero ya quiero volver. ¿Cómo le explico? Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a depender de otros, ¿si pilla? También porque en Barbacoas uno saca su columna (equipo de sonido) a la calle y se arma la rumba, por acá no”.

Jeison no habla de volver a su pueblo, pero enfatiza, en voz baja, que extraña a su hermana mayor, a quien no ve desde los tiempos del grupo armado. “Me gustaría que ella pudiera venir a uno de los encuentros familiares que organiza Bienestar Familiar”.

Es medio día, y en el Aula del Sol la monotonía se disuelve con los abrazos y despedidas de los siete alumnos que irán a un encuentro con sus parientes, que han emprendido travesías que superan los 400 kilómetros, para llegar a un balneario, a las afueras de esta ciudad, donde se ha planeado la cita.

Jeison y Juan no irán.

La hermana mayor no puede, por sus hijos pequeños y su situación económica, emprender un viaje de más de 15 horas, en un trayecto de 847 kilómetros desde Barbacoas.

Mientras los compañeros van abandonando felices el salón, Juan se queda mirando por la ventana el desolado patio escolar en el que entrena fútbol con el equipo del colegio.

Jeison vuelve al silencio que lo caracteriza, solo habla lo necesario.

Abre un cuaderno para hacer las divisiones que la maestra le ha dejado de tarea, mientras sueña con que un día será administrador de empresas.

Ambos esperan la noticia del ingreso al programa de adultos, que lidera la nueva Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Del amor y la guerra

Fredy señala al joven que sostiene el fúsil -en el dibujo- y explica: “este soy yo con mi fúsil poderoso”; y baja el tono para narrar que quien está a su lado es su mejor amigo, muerto, tras recibir el impacto de una granada en las piernas, en un combate con el ejército en el año 2014.

Fredy señala al joven que sostiene el fúsil -en el dibujo- y explica: “este soy yo con mi fúsil poderoso”; y baja el tono para narrar que quien está a su lado es su mejor amigo, muerto, tras recibir el impacto de una granada en las piernas, en un combate con el ejército en el año 2014.

Autor: Fredy.Se acostaron a las ocho de la noche bajo un cambuche de tela verde.

Alex abrazó a Margarita, le susurró: – Estoy aburrido en el grupo – Pues váyase. -Pero no quiero que usted se quede.

Mire, esto primero es bueno, después no.

Hay una prueba que hacen, y es matarse entre amigos.

Uno se para frente a frente, y si uno no lo mata a él, él lo mata a uno.

A Margarita le asustó la explicación, pero decidió continuar con la rutina que había aprendido desde una noche de enero de 2017, cuando llegó, con quince personas más, a un campamento de las Farc, ubicado en una vereda del municipio de Miraflores, Guaviare, al sur de Colombia.

Ella, a sus 13 años, no entendía que había ingresado a un grupo disidente de las Farc, que se negó a participar del proceso de paz que la organización emprendió desde 2012.

Una estructura que nació, según información de inteligencia militar, con unos 120 integrantes y que ha seguido vinculando habitantes de estas veredas, sobre todo indígenas y menores de edad.

Esa noche de enero le cambiaron el nombre y la edad. “Usted se va a llamar Yamile y tiene 15 años”, dijo el hombre que la recibió.

Margarita aceptó, sin explicaciones, la orden con la que los comandantes pretenden eludir cargos por vincular a menores de 15 años a grupos armados, y por exponer a menores de 18 a hostigamientos; ambos considerados delitos de guerra y de lesa humanidad en Colombia, desde el año 2002, cuando el país ratificó su inclusión al Estatuto de Roma.

Nuevamente el abrazo nocturno.

Alex insistió y Margarita aceptó.

Se escaparían en quince días.

No se imaginaba la vida sin él.

Tenía claro que la que no tenía novio, podía ser abusada sexualmente por los comandantes. “Eran como las seis de la mañana y Alex me dijo ‘hágase detrás del árbol y dispare al mismo tiempo que yo’.

Cuando él disparó, yo también disparé.

Yo escuché cuando uno gritó ‘Yamile y Alex mataron al mando’.

Corrimos como cinco metros, nos tiramos al río, nadamos por ahí quince minutos.

Salimos y corrimos sin parar”, relata con su voz infantil, mientras se quita con el dedo pulgar de la mano derecha, el esmalte rosado que cubre las uñas de la mano izquierda. “Entramos a un negocio donde vendían minutos a celular.

Alex llamó a la hermana que había tenido un novio soldado.

Entonces nos subimos a una canoa hasta Miraflores.

Nos recibieron unos soldados.

Sentí miedo.

Me llevaron a un batallón y de ahí a un hospital, me examinaron.

Estaba en esas cuando mi mamá llegó.

Me abrazó y se puso a llorar.

Me reclamó por dejarla sola.

Yo también lloré.

Mi mamá quería que me quedara, pero los soldados le explicaron que no se podía porque el caso estaba complicado.

Nos mandaron para San José del Guaviare, a un lugar de Bienestar Familiar”.

El Icbf trasladó a Margarita a esta ciudad del occidente del país, a más de 738 kilómetros de su hogar.

Alex fue enviado a otro lugar, en el suroccidente de Colombia.

A Margarita le gusta hablar de Peluche, un perro criollo que adoptó su familia, cuando ella tenía cuatro años, y de un gato que su hermana mayor le regaló en un cumpleaños, y a quien algún vecino envenenó porque se robaba la comida de las casas.

Desde que tenía diez años acostumbraba, al salir de la escuela, buscar a su prima y con ella se iba al encuentro de Sebas, un niño de la misma edad con quien había emprendido la ruta del amor.

Los tres regresaban a la casa de Margarita, sacaban un equipo y practicaban bachata.

Al ritmo de Romeo Santos, las tardes calurosas pasaban felices.

En ocasiones, todo terminaba cuando el padrastro de Margarita irrumpía, borracho y bravo, en la escena.

Pero la fiesta volvía cuando su mamá llegaba de trabajar en las cocinas de las fincas de la región.

Margarita quería ser una artista, aprender a cantar.

Entona un fragmento a ritmo de bachata: “si te invito una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito…”, se ríe mostrando los pequeños dientes que juegan con el rostro redondo, los ojos cafés y el cabello lacio a la altura de los hombros.

Tres años llevaba su romance infantil con Sebas, cuando otro hombre arribó en su vida. “Había un guerrillero que me parecía muy lindo, pasaba mucho por mi escuela.

Él me mandaba cartas con una niña”.

Era Alex, quien además de alabar la belleza de Margarita, la invitaba a ingresar al grupo armado.

Un domingo cuando ella caminaba por una calle de la vereda Alex la abordó. “Más tarde lo busco, mi mamá está ahí y me regaña”, dijo la niña.

A las seis de la tarde, cuando el padrastro borracho abrió la puerta de la casa, ella salió en busca de ese joven rubio de 16 años que la traía cautivada un mes atrás. “Y ese día me fui con él.

Yo no sé qué me pasó”.

Hay un silencio, se concentra en sus uñas, y concluye: “yo estaba enojada con mi mamá porque no me daba todo lo que yo quería.

Yo quería un celular”.

Hace cuatro meses llegó de San José del Guaviare.

Se está adaptando al viaje de veinticinco minutos en un bus, entre la casa en la que habita con la familia tutora y el colegio.

El olor del carro la marea porque antes, en su vereda, solo debía caminar para llegar a la escuela.

No sabe nada de su mamá desde ese día que se despidieron en el hospital de Miraflores. “No podemos hablar.

Pero en estos días voy a buscar al defensor para que me diga cómo va mi caso, y así poder buscarla”.

Sentada en una mesa del colegio, Margarita escribe una carta, con mala ortografía: “Sebastian es el amor de mi vida, lo amo con toda mi alma y mi corazon lo yebo en lo mas profundo (sic)”.

Está segura de que no lo volverá a ver. “Yo no puedo ir a mi tierra.

Sí quisiera, cuando mi estado cambie y ya no nos estén buscando”.

Su temor a ser perseguida no disminuye con las noticias sobre el desarme de las Farc, porque el Frente primero al que ella perteneció sigue creciendo. “Cuál paz.

Un día antes de yo volarme entraron más personas”.

Es una realidad llena de contrastes.

El 16 de agosto de 2017, Paula Gaviria, la alta consejera para los Derechos Humanos, confirmó que en el marco del proceso de paz las Farc entregaron 124 menores de edad para que fueran vinculados al programa estatal, a pesar de que esta guerrilla ha sido muy crítica con el funcionamiento de los hogares tutores, y ha reclamado para estos jóvenes oportunidades reales de reintegración a sus familias.

La funcionaria reconoció que quedaban otros -nunca se supo cuántos- que se resistían a abandonar la organización.

Muchos de ellos, según explicaron los miembros del secretariado de las Farc, ya habían conformado familia en las filas, y no querían ser separados de sus parejas e hijos para irse a un hogar tutor como lo exige el programa.

Según reporte del Icbf, las Farc ha sido históricamente el mayor reclutador de niñas, niños y adolescentes: el 60 por ciento de los desvinculados entre 1999 y 2017 venían de sus filas, mientras que el 17 por ciento procedía de las AUC, otro 17 por ciento del Eln, y un 4 por ciento de las Bacrim.

El porcentaje restante nunca entregó el nombre de la organización que lo había reclutado.

Hilda Molano, desde Coalico, organización acompañante de la salida de menores de las Farc en el marco del proceso de paz, explica que en los últimos cinco años el mayor reclutador de menores de edad han sido los grupos posdesmovilización, más conocidos como Bacrim.

Y aclara que esas organizaciones están conformadas por un gran número de niños y niñas que no fueron entregados por las AUC durante la desmovilización.

Es medio día, y en el Aula del Sol no hay reservas para cantar.

La maestra saca la guitarra.

Fredy entona, desafinado, su corrido favorito: Tengo tres viejas.

Lo explica: “Blanca es la cocaína, María la marihuana, y la Negra es la sangre que corre por las venas”, se escuchan risas.

Jeison propone otra canción: Color esperanza.

La cantan, ordenados en un círculo que es una sinopsis del pasado y el presente del país. *Los nombres de los niños fueron cambiados por seguridad.

Por la misma razón no se puede dar el nombre del lugar donde se hicieron estas entrevistas.

Este reportaje hace parte del libro «Memorias: 12 historias que nos deja la guerra», una iniciativa de de Consejo de Redacción y la Fundación Konrad Adenauer.

Invitamos a leer todas las historias en la versión digital del libro: http://consejoderedaccion.org/webs/memorias12historias/.